2023年4月開設

看護学部FACULTY OF NURSING

看護学科

健康的な暮らしを支え、 人と地域に貢献する。

様々なライフステージや健康レベルに応じて一人ひとりの健康的な暮らしを支援する看護職。

どのような時代でも変わらないその役割は、超高齢化社会が進むこれからの日本において、ますますニーズが高まっていくことでしょう。

2 0 2 3 年4 月に誕生した本学部は、地域医療の観点を大切にしたカリキュラムを構築すると共に、本学文系3 学部と横断的に学べることで、看護学を中心に幅広い視野を育むことができます。さらに、看護師と同時に保健師を目指すこともできる本学部。

これからの地域医療を支えられる人材へと着実に成長できる最良の教育環境が整っています。

学部長メッセージ

これから求められる看護実践能力を獲得して地域に貢献できる看護職を目指しましょう

学部長 堤 由美子(精神看護学分野教授)

わが国では、人口減少、少子超高齢化が進行する中、保健・医療・介護・福祉が連携協働し、地域住民と一体となって、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように支え合う体制を築くことを目指しています。そのため今後の看護職としての基本的能力には、病者の健康回復支援だけでなく、地域保健活動や慢性病の人の介護や福祉的支援にも精通する地域看護能力が必要不可欠となります。

そこで本看護学部は、様々な健康レベルの人々の健康増進・健康回復・長期療養生活における看護実践のできる保健師と看護師の役割を統合して果たせる看護職養成のための独自で実効性ある教育カリキュラムを開発しました。そしてその実現に優秀で熱意ある教員が、最新で充実した教育設備を駆使し取り組んでいます。是非、一緒に夢を実現しましょう。

九州の私立大学で唯一、 保健師・看護師教育を一体化した教育課程

2 年 松下 白和さん( 鹿児島高等学校出身)

患者さんの健康状態に合わせた看護をしたいと考え、保健師と看護師の2 つの国家資格が取得できる本学に入学しました。授業は少人数教育で、先生方の指導やサポートもきめ細かいです。保健師と看護師の役割を統合して学習し、実践するため、現場に即した質の高い学びが得られていると感じています。

学びの特色

【実習の段階的設定で体験学習を最も効果的に行う】

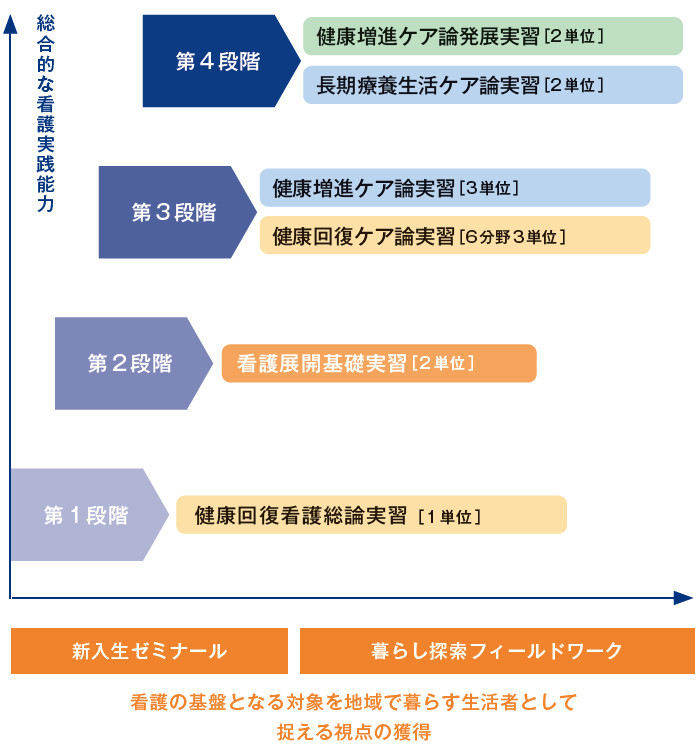

保健師・看護師教育課程を一体化した体系的な教育課程として、1 年次の実習前段階では、学生が看護の対象を地域で生活する人として捉える視点を持てるような学びを履修できるように編成しています。2 年次前期から4 年次前期にかけては段階的に学び、合計11 科目28 単位の実習を必修として編成しています。

【遠方への実習も安心の実習費用補助制度】

鹿児島市外での実習については、移動距離に応じて交通費を補助する制度を設けています。離島や市外で宿泊する必要がある実習場所については、宿泊費の補助もあります。

実習病院によっては宿泊施設を完備しているところもあり、通学の負担を軽減するサポートが充実しています。

■ 卒業後も安心できる万全の就職・進路サポート

1 年次から国家試験や資格試験に向けた対策を行い、就職・進学も手厚くサポートします。

1 . アドバイザー教員と就職キャリアセンターによる就職支援

2 . 多分野で活躍する現役看護職による講義

3 . 1 年次から切れ目のない国家試験・資格試験対策

4 . 医療・福祉・行政機関等との合同就職説明会

めざせる免許・資格

| ● 看護師国家試験受験資格( 全員) | 保健師免許取得後、申請により |

| ● 保健師国家試験受験資格( 全員) | ● 養護教諭二種免許状 |

|

● 第一種衛生管理者免許 |

■ 学びのポイント

授業紹介

成育健康回復ケア概論

教授 佐々木 くみ子

次世代育成サイクルのケアを考える

この科目では、次世代育成サイクルにおける“ いのちをはぐくみまもるための支援”について理解を深めます。成育および成育医療の概念とその背景や成育看護の対象とその特徴、成育看護の基盤となる考え方について学ぶとともに、人々の生涯にわたるリプロダクティブ・ヘルス/ ライツに関する倫理的課題とその支援、子どもの病気や障がいが子どもと家族に与える影響と看護などについて学びます。

STUDENT’S VOICE

2 年 奥 彩愛さん ( 加治木高等学校出身)

成育医療の看護では、遺伝性疾患の看護に興味を持っています。多角的な視点を持ち倫理的な対応を行うことが重要であり、対象のプライバシーを守ること、自己決定権を尊重すること、適切な情報提供を行うこと、長期的に心理的支援を行うことについて学んでいます。

生活機能援助論Ⅰ

講師 一宮 絵美

人間が本来持っている機能を最大限に発揮するための看護ケアを学びます

生活機能援助論はⅠ~Ⅸの9 科目で構成されています。生活機能援助論Ⅰでは「安全をまもる機能」に焦点をあて、「皮膚・免疫系」の解剖生理の理解をもとに、まずはそれらが正常に機能するためにはどうすればよいか、学生自身の生活を振り返り、グループおよび全体検討で効果的な機能向上法を創出します。次いで本機能の向上・改善のための看護技術( 環境整備、ベッドメイキング、感染管理、清潔ケア)の原理について学び、技術を修得します。