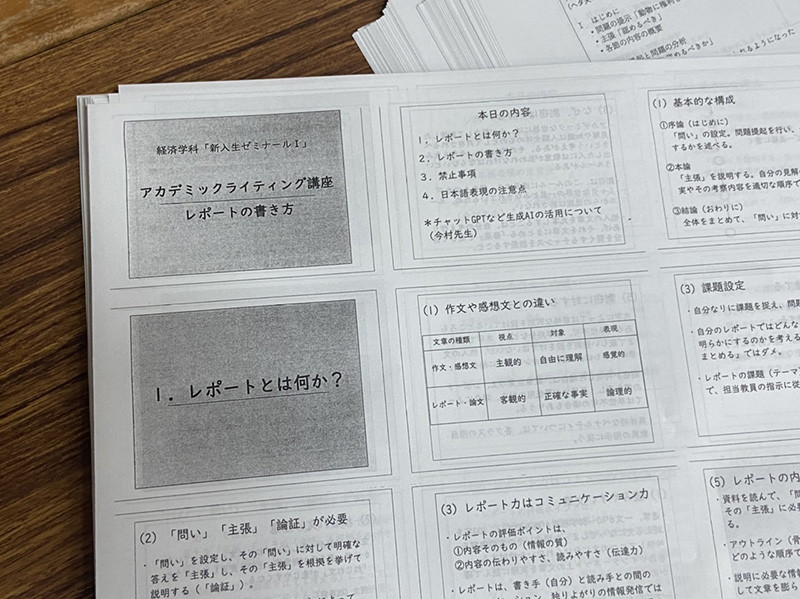

6月27日(木)の「新入生ゼミナールⅠ」では、アカデミックライティング講座と銘打って、レポートの書き方と生成AI活用の注意点に関するレクチャーを行いました。

前半は松本俊哉経済学科長から今回の講座の趣旨とレポート作成の方法について講義がありました。松本学科長は本講座を「卒業論文に向けたレポート作成の練習の最初の一歩である」とし、レポートの作成手順や構成、避けるべき不正行為等について広く解説しました。特に、剽窃や盗用といった不正行為は絶対にしてはならないことであると強調し、アカデミックな世界の一員となった学生達に向けて注意を促しました。

後半は授業科目「AI・データサイエンス入門」を担当する今村隼人准教授から、レポート作成時の生成AI活用について説明がありました。説明の中ではAIの回答の信憑性や剽窃・盗用、情報流出の危険性といった話題が挙げられ、安易なAI利用のリスクに対する注意喚起が行われました。一方で、今村准教授は「情報検索や文章校正等の作業効率を高めるためのAI利用は有効である」とし、担当教員と相談の上で適切なAI利用を心がけるよう学生達へ呼びかけました。

講座の内容を受けて、レポート作成の経験のあるSAの学生からは次のような感想が聞かれました。

「レポートを書くとき、文章量が足りずに苦労する人が多い。今回はどこを工夫すればよいのかも教えてもらえたので、全体的にレベルアップすると感じた。レポートの評価ポイントも学べて、3年生の自分にとっても貴重な時間になった」(3年生 栫のりはさん)

「チャットGPTなどのAIの使い方について疑問に思っていた。こうした疑問点を1年次から知ることができたことはとても良い機会になったと思う」(4年生 桑原佑介さん)

今後、レポート作成や授業の課題にチャットGPTなどを使用する学生が多くなることが予想されます。論理的な思考力を養うために大事なレポート作成と新たな技術である生成AIの活用スキルの修得を両立させていくことは、学生にとっても教員にとっても重要な課題になるといえそうです。